若者を中心に食物繊維の不足が進行中

食物繊維を摂ることが私たちの体にとって大切だということは、誰でも知っています。では、私たち日本人は一日にどれくらいの食物繊維を摂取しているのでしょうか?きちんと目標量の食物繊維を摂取出来ているのでしょうか?

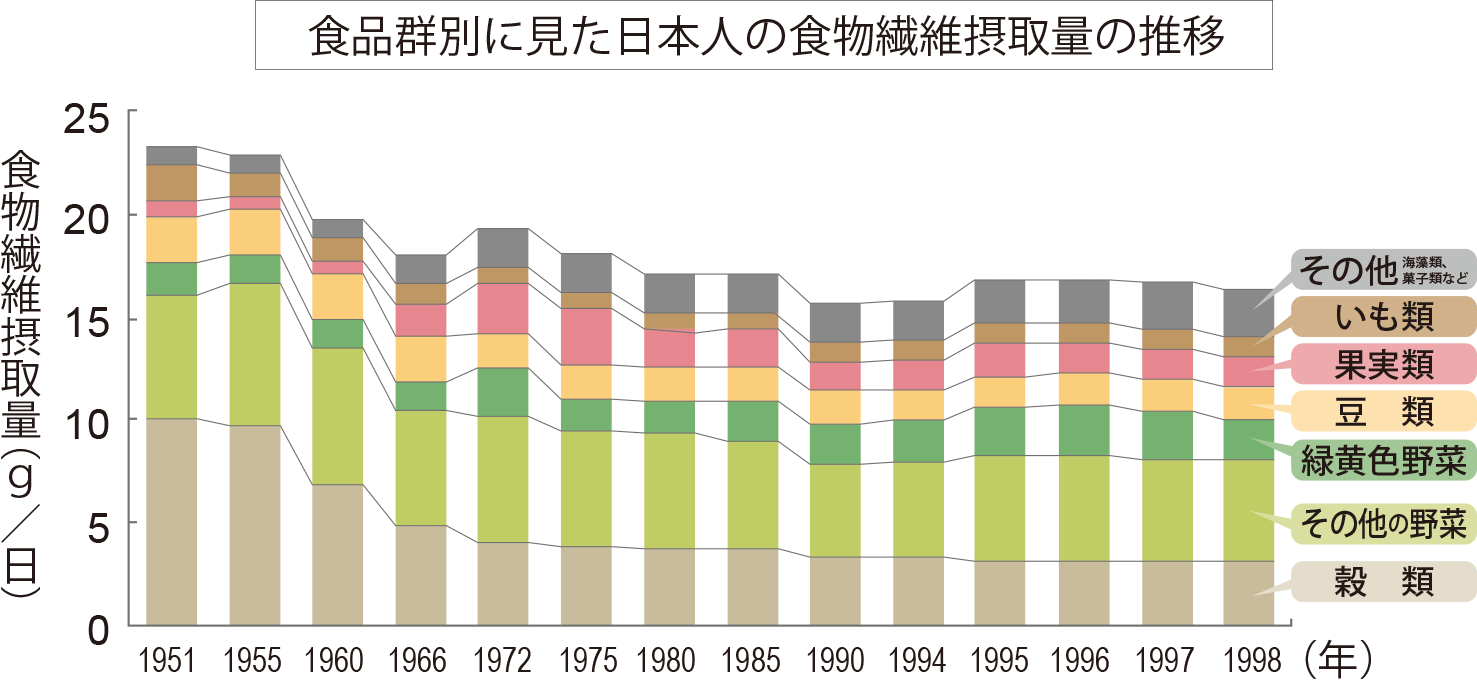

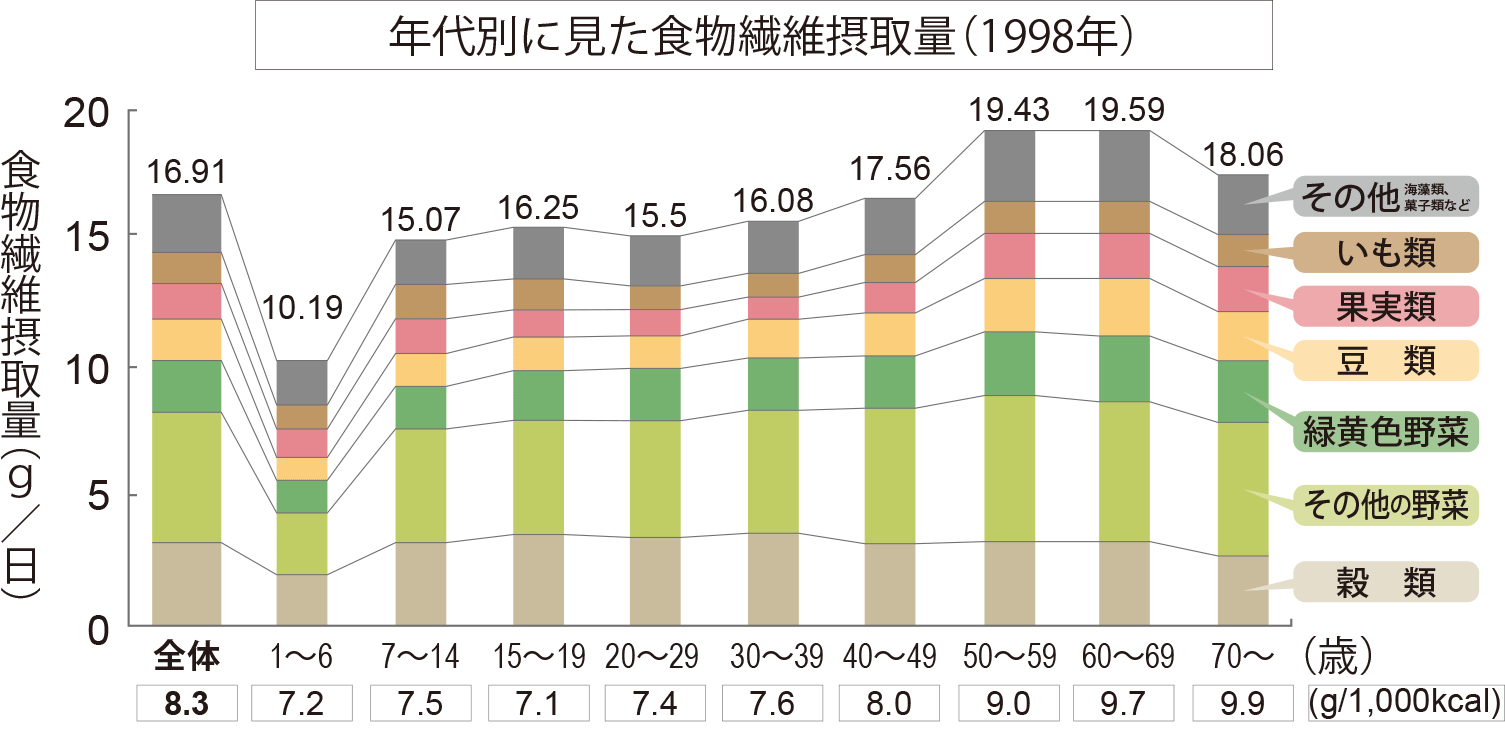

現在日本では食物繊維の目標摂取量は摂取カロリー1000kcalあたり10g、1日で20~25gとされています。しかし下のグラフを見ると分かるとおり、1998年の食物繊維摂取量は1日16.91gで、目標値を大きく下回り全く足りていません。年齢別で見ると中高年よりも若い人の食物繊維不足がより顕著です。

年代別に見ると、50歳代以上については20g近く摂取できているが、10~30歳代の年齢層では不足している傾向にある(「第六次改定日本人の栄養所要量」では、成人の場合は20~25g、1,000kcal当たりでは10gが目標摂取量。)

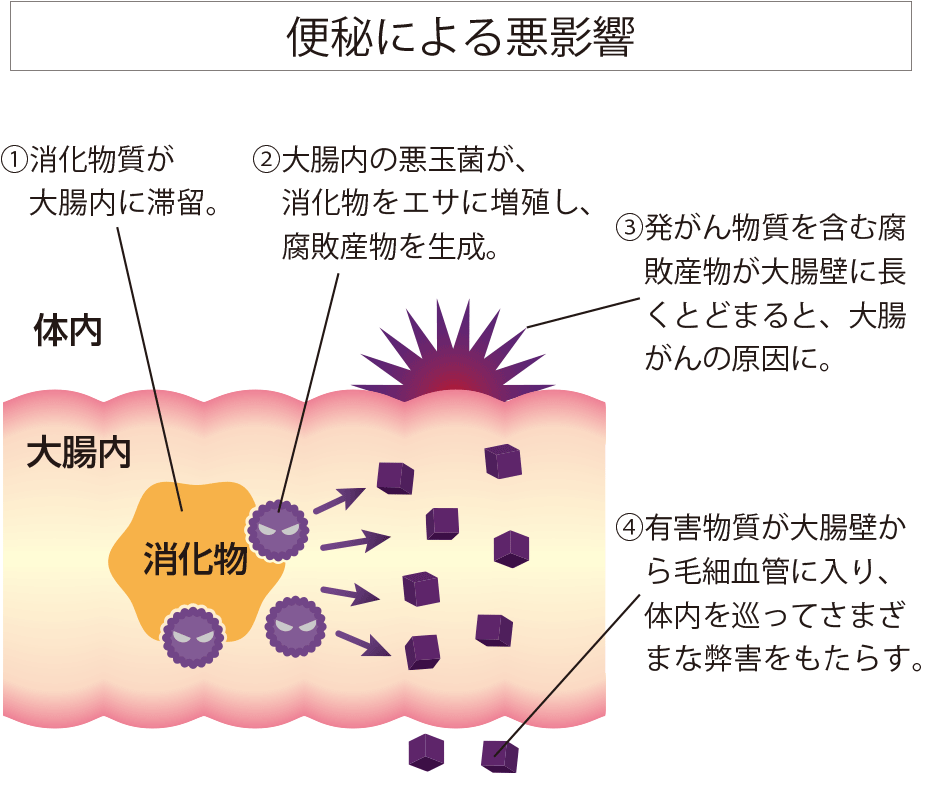

日本人の食物繊維摂取量が少なくなった大きな要因のひとつに米離れが挙げられます。上のグラフからも分かるように1960年頃から穀類での食物繊維摂取量が減り続け、1988年には1955年の3分の1以下になっています。これは米離れだけではなく、穀類の精製が進み、玄米ではなく白米を食べるようになったことも一因です。もうひとつの要因としては動物性食品の摂取量が増えたことが挙げられます。動物性食品には食物繊維が含まれていないので食物繊維の摂取量が減少してしまうのです。それが若い人たちに多いと言われている便秘につながっていると考えられます。